Divulgação científica: antídoto contra a desinformação

25 de julho de 2025

7 min de leitura

Aproximar a sociedade dos resultados das pesquisas fortalece a confiança pública na ciência e contribui para decisões mais informadas

No século XVIII, enquanto surtos de varíola assolavam várias partes do mundo, movimentos contrários à vacinação começavam a surgir — antes mesmo do início da produção das vacinas como as conhecemos hoje. Naquela época era comum um procedimento chamado “variolação”, em que pessoas saudáveis eram inoculadas com substâncias das feridas dos doentes, na tentativa de produzir imunidade (Britannica, s/d). Apesar de representar um avanço para a época, a prática era vista com desconfiança em vários setores da sociedade.

Embora a variolação envolvesse riscos — já que algumas pessoas saudáveis acabavam sendo infectadas —, o processo evoluiu e deu lugar à vacinação, que se mostrou tão eficaz a ponto de erradicar a doença do planeta (Britannica, s/d). Ainda assim, a desconfiança persistiu, alimentada em grande medida pela desinformação (leia mais no texto Movimentos antivacina, abaixo).

No contexto atual, essa desconfiança ganhou novos contornos. A hesitação vacinal, antes motivada apenas por boatos e desconhecimento sobre o funcionamento das vacinas, agora é intensificada por campanhas negacionistas nas redes sociais, que se dedicam a questionar consensos científicos amplamente estabelecidos em áreas como saúde e meio ambiente, em prol de interesses econômicos específicos de determinados setores (Galhardi et al., 2022).

O principal antídoto para combater esse mal — que ganhou mais força com a pandemia de Covid-19 — é a divulgação científica acessível e clara, especialmente em um cenário, como o atual, em que informações equivocadas ou manipuladas, que apelam para as emoções, as crenças pessoais e o preconceito, circulam com mais eficiência e rapidez do que as embasadas em evidências sólidas.

A comunicação científica tem o papel de aproximar a sociedade do conhecimento gerado pelas pesquisas, de maneira simplificada e prática, fortalecendo a confiança pública na ciência e contribuindo para decisões mais informadas. Ao apresentar informações claras e contextualizadas, a comunicação científica funciona como um instrumento reflexivo, ajudando a desenvolver o senso crítico (UFACB, s/d).

Entretanto, a disseminação das informações científicas carece de eficiência, por não ter atingido (ainda) a velocidade com que os algoritmos automatizados das redes sociais propagam informações de todos os tipos, incluindo as falsas, nem o apelo e a influência que o conteúdo das redes sociais tem sobre a audiência: segundo o relatório DataReportal de 2024, o brasileiro passa, em média, 9 horas e 13 minutos conectado à internet, das quais 3 horas e 37 minutos, navegando nas redes sociais (leia mais na coluna As marcas e a era da economia da atenção: a nova moeda do mundo digital). Entre os muitos desafios da divulgação científica, estão:

- adaptar o conteúdo de ciências às diferentes linguagens da lógica algorítmica das redes sociais;

- coibir a produção e difusão de ciência de má qualidade, em publicações de baixa reputação e sem rigor científico, como as chamadas revistas predatórias;

- promover o letramento científico dos leigos e o letramento midiático dos cientistas (ABC, 2024).

Vencer esses desafios é importante também para enfraquecer a desconfiança em relação às instituições científicas. Pesquisa realizada em 2019 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) mostrou que nove em cada dez brasileiros confiavam na ciência, mas não sabiam citar nomes de cientistas ou instituições de pesquisa ou divulgação de ciências, evidenciando a necessidade de ampliar o alcance e a eficiência da divulgação. A sondagem ouviu 2.200 pessoas maiores de 16 anos em todas as regiões do Brasil.

Outro levantamento, feito em 2022 pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia (INCT-CPCT), constatou que essa confiança diminuiu após a pandemia de Covid-19, por causa do rastro de “desordem informacional” (fake news) que ela deixou — batizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de “infodemia”.

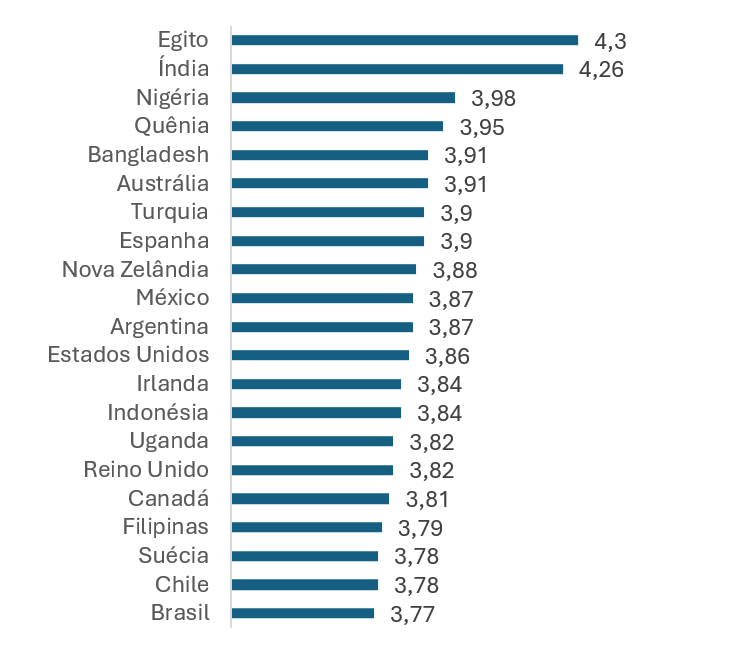

Fonte: Nature Human Behaviour.

“O papel das políticas de divulgação científica e de educação em ciências mais sólidas, continuadas e bem estruturadas fica evidente a partir desses dados”, afirma o texto do estudo, que teve apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico (CNPq). Uma investigação do tipo survey, feita entre novembro de 2022 e agosto de 2023 em 68 países e publicada na “Nature Human Behaviour”, mostrou as diferenças com relação à confiança da população nos cientistas ao redor do mundo. O Brasil figura em 21º lugar, atrás de países como Egito, Índia, Uganda e Chile (veja figura ao lado).

“As infodemias já aconteceram de uma forma ou de outra em epidemias passadas, mas o que está acontecendo agora é algo em escala global, em que as pessoas estão conectadas através de diferentes meios e compartilham informações mais rapidamente”, diz Tim Nguyen, que gerencia o serviço de informações sobre epidemias da OMS, em texto no site da entidade.

Funcionamento

O mecanismo que impulsiona as informações falsas foi descrito pela Universidade de Oxford. Pesquisadores analisaram 830 fontes de notícias e concluíram que informações enganosas (que eles chamaram de “junk news”) são promovidas por grupos com interesses financeiros, que otimizam seu conteúdo para aparecer com destaque nos motores de busca da internet e nas redes sociais, por meio de técnicas de SEO (Search Engine Optimization).

A pesquisa, publicada em 2020, investigava por que, na pandemia de Covid-19, os usuários haviam sido expostos a conteúdos enganosos. Entre as principais conclusões, o estudo destaca que sites de grande prestígio e credibilidade também promoveram desinformação, inadvertidamente, por meio da ampliação da sua visibilidade on-line — a republicação de notícias sem a devida checagem pode ser uma das causas.

IA

Outro instrumento que vem servindo — involuntariamente ou não — para a desinformação científica é a Inteligência Artificial (AI). Segundo reportagem do “The Guardian”, em 2023, mais de 10 mil artigos publicados no mundo todo foram objeto de retratações por uso indevido e/ou inadequado de IA, ligado a motivos que vão da autoria das informações até o tratamento dos dados (leia mais na coluna IA na escrita científica: avanços e implicações éticas).

“No contexto da pós-verdade, as pessoas tendem a priorizar suas crenças pessoais sobre fatos científicos, um fenômeno exacerbado pela lógica dos algoritmos nas redes sociais”, diz um trecho do livro “Desafios e estratégias na luta contra a desinformação científica”, lançado em 2024 pela Academia Brasileira de Ciências, que propõe diretrizes e ações para combater a desinformação científica, com foco na educação.

“Mitigar a desinformação científica requer uma compreensão sólida da ciência, das estratégias de comunicação e da manipulação midiática. Dentre as ações, ressalta-se a importância do desenvolvimento de um pensamento crítico sobre as mídias e as redes sociais, ajudando as pessoas a avaliarem informações de forma objetiva, verificar evidências e reconhecer vieses”, diz o texto.

Fator psicológico

Mas por que é tão fácil espalhar informações falsas? Fatores psicológicos contribuem em grande medida para esse fenômeno, de acordo com a APA (American Psychological Association). “As pessoas são mais propensas a compartilhar desinformação quando ela se alinha à identidade pessoal ou às normas sociais, quando [a informação] é nova e quando provoca fortes emoções”, afirma texto no site da entidade.

Preocupado com a situação, em fevereiro de 2024 o órgão lançou uma resolução endereçada a psicólogos, educadores, pesquisadores e formuladores de políticas públicas intitulada Combating Misinformation and Promoting Psychological Science Literacy (Combatendo a desinformação e promovendo o letramento em ciências psicológicas, em tradução livre), com o objetivo de aumentar a conscientização pública sobre os mecanismos psicológicos por trás da criação e da disseminação da desinformação.

Entre outras coisas, a resolução propõe a “inclusão do ponto de vista da ciência psicológica em campanhas de saúde pública, programas educacionais e iniciativas políticas que abordem a desinformação em saúde”. O texto destaca ainda que as possíveis consequências da desinformação incluem até violência, como aconteceu com as torres de telefonia celular que foram incendiadas na Inglaterra após a circulação de informações falsas sobre os supostos perigos da tecnologia sem fio 5G. “Todos somos suscetíveis à desinformação até certo ponto, mesmo sobre assuntos que conhecemos, porque a verificação de fatos é uma tarefa cognitiva árdua”, afirma o texto.

O papel dos periódicos científicos

Diante da velocidade com que a informação circula e da quantidade de dados disponíveis, o papel dos periódicos científicos se torna ainda mais relevante: são eles que ajudam a organizar, validar e dar visibilidade ao conhecimento produzido por pesquisadores e especialistas. “Por meio da curadoria editorial, da avaliação por pares e da observância de critérios éticos e metodológicos, essas publicações garantem que o conhecimento ali presente seja confiável e útil”, afirma Simone Oliveira, coordenadora da Editora Pecege, responsável pela publicação da revista científica “Quaestum” e da publicação técnico-científica “Estratégias e Soluções (E&S)”.

“Como coordenadora editorial, percebo que os periódicos cumprem um papel formativo, não apenas para autores, mas também para avaliadores, editores e sociedade (leitores). Cada artigo aceito, cada parecer emitido, cada adequação feita, fortalece a cultura científica e editorial. O processo de publicação é, por si só, um espaço de aprendizado e amadurecimento intelectual”, diz.

Para ela, é importante reconhecer também que o mundo editorial precisa acompanhar as transformações sociais, tecnológicas e culturais, e isso exige “abertura para novos formatos, articulação com outras áreas do conhecimento, atenção à linguagem, acessibilidade, visibilidade e políticas editoriais estruturadas para validar as publicações”. O desafio, diz, “é manter esse compromisso com a qualidade sem perder de vista a fluidez dos processos, a transparência das decisões e o impacto real que a ciência pode (e deve) ter no mundo”.

| Movimentos antivacina |

|---|

A primeira vacina considerada um caso de sucesso, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), surgiu em 1796, contra a varíola. Desenvolvida pelo médico inglês Edward Jenner a partir do vírus da varíola bovina (vacínia), ela causou inquietação e desconfiança em alguns setores da sociedade da época, que não entendiam o processo de imunização e temiam os efeitos colaterais, mesmo que leves. Algumas décadas depois, do outro lado do Atlântico, o lançamento de uma campanha de vacinação no Brasil, na vila de Paracatu (MG), em 1832, levou um grupo de pessoas a apedrejar a casa do presidente da Câmara Municipal, cargo que equivalia ao de prefeito, por medo de informações de panfletos anônimos afirmando que o político pretendia infectar a todos. Posteriormente foi comprovado que se tratava de notícias falsas distribuídas por um juiz que era inimigo político do presidente da Câmara (Westin, 2020). Em 1853 um movimento contra as vacinas começou a se organizar em Londres e culminou com a criação de uma liga antivacinação (Oliveira et al, 2022). Mesmo com todos os ataques, as pesquisas continuaram e, atualmente, as vacinas protegem contra mais de 30 doenças, desde pneumonia até câncer cervical, e a imunização ajuda a prevenir até 5 milhões de mortes por ano globalmente (OMS, s/d). As vozes contrárias, no entanto, não arrefeceram. O movimento antivacina ganhou novo impulso em 1998, quando o médico britânico Andrew Wakefield publicou um trabalho na revista médica “The Lancet” sugerindo que a vacina tríplice viral — que protege contra sarampo, rubéola e caxumba — poderia causar autismo. O estudo, recheado de falhas éticas, técnicas e metodológicas, acabou sendo retratado. |

| Para ter acesso às referências desse texto clique aqui |

Este conteúdo foi produzido por:

Renata de Gáspari Valdejão Almeida

Editora-assistente da “Revista Estratégias e Soluções (E&S)”, da Editora Pecege. É jornalista, roteirista e pesquisadora. Trabalhou 16 anos na “Folha de S.Paulo”, como redatora e repórter, e colaborou com várias revistas de circulação nacional, como “Época Negócios”, “Revista Pais & Filhos” e “Superinteressante”. Atuou na área de comunicação da Faculdade de Medicina da USP e foi coordenadora de Audiovisual da UNA-SUS/UFMA, no Maranhão.