Ciência aberta: entre o ideal e o possível

29 de maio de 2025

8 min de leitura

Ausência de políticas claras, falta de padronização nos processos de abertura de dados e desigualdades estruturais são entraves

“O conhecimento científico, como a linguagem, é intrinsecamente a propriedade comum de um grupo ou então não é nada”. Essa frase do físico e um dos filósofos da ciência mais influentes do século XX Thomas Kuhn (1922–1996), em sua célebre obra “A Estrutura das Revoluções Científicas” (1962), recorda que a ciência sempre foi um empreendimento coletivo.

No entanto, talvez nunca tenha ficado suficientemente evidente quanto a colaboração, a transparência e o compartilhamento de informações são essenciais para o avanço do conhecimento. A ciência aberta recupera essa dimensão crítica ressaltada por Kuhn ao propor uma prática científica mais dialógica, pautada na constante indagação dos paradigmas vigentes, em que a crítica, a revisão e o compartilhamento não são ameaças, mas fatores essenciais para o progresso científico.

Nesse sentido, como destaca Mário Bunge no curso de atualização sobre epistemologia, de 1987, a compreensão crítica e justa do conhecimento pode inspirar práticas científicas mais equilibradas, capazes de promover o desenvolvimento integral e contínuo da pesquisa científica. Essa é uma condição essencial para que esse modelo de fazer ciência se consolide de forma sustentável nas diversas abordagens teóricas de investigação. É justamente nesse aspecto que reside a complexidade da questão: repensar o modo como produzimos, validamos e disseminamos os saberes científicos. Ainda assim, persistem as preocupações a respeito de dados sensíveis e o receio de que o compartilhamento de informações possa expor ou fragilizar os pesquisadores (Ribeiro e Oliveira, 2024).

Inspirada por princípios como o acesso livre a publicações, a transparência nos dados de pesquisa, o engajamento da sociedade nos processos investigativos e o fortalecimento da ciência cidadã, essa abordagem vem ganhando espaço em todo o mundo. Segundo o projeto Ciência Aberta da USP, essa nova forma de fazer ciência é definida como “uma construção inclusiva que combina vários movimentos e práticas, com o objetivo de tornar o conhecimento científico multilíngue disponível abertamente, acessível e reutilizável para todos”, pautada pelo acesso ao conhecimento (Portal da USP).

O Brasil tem se destacado nesse cenário: em 2023, foram publicados 156.800 artigos científicos, 75% em acesso aberto, o que garantiu ao país a 10ª posição mundial em produção científica, segundo dados do catálogo internacional OpenAlex apresentados pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Os resultados não apenas demonstram o vigor da produção científica nacional, mas também evidenciam o compromisso crescente com os princípios da ciência aberta (Capes, 2023). Esses números, atrelados às discussões sobre os limites e impactos da ciência aberta, revelam um terreno fértil para fomentar o debate sobre uma academia mais conectada com os desafios contemporâneos e com a democratização do conhecimento.

Ainda assim, segundo Heinz e Miranda (2024), a implementação da ciência aberta ocorre de modo gradual e, muitas vezes, aquém do ritmo desejado. Isso se deve, entre outros fatores, à complexidade estrutural que envolve esse processo, como a necessidade de infraestrutura tecnológica robusta e de investimentos contínuos, especialmente voltados à transparência e acessibilidade dos dados, além de políticas institucionais bem definidas para garantir o compartilhamento seguro e eficiente dos dados científicos (Heinz e Miranda, 2024; Ribeiro e Oliveira, 2024). Essa conjuntura evidencia que, embora a ciência aberta represente um avanço significativo na democratização do conhecimento, sua consolidação depende de esforços coordenados entre pesquisadores, instituições e formuladores de políticas.

Desafios

Apesar do avanço da ciência aberta no Brasil, sua consolidação ainda encontra resistências importantes, tanto no nível individual quanto no institucional. Muitos pesquisadores temem que o compartilhamento antecipado de dados e resultados possa levar à apropriação indevida de suas descobertas ou ao comprometimento de sua competitividade em editais e avaliações acadêmicas, baseadas, majoritariamente, em métricas tradicionais de produtividade (Heinz e Miranda, 2024).

Do ponto de vista institucional, os desafios também são expressivos. A ausência de políticas claras, a falta de padronização nos processos de abertura de dados e as desigualdades estruturais entre regiões e instituições dificultam a adoção de práticas realmente abertas, como aponta a obra “Ciência Aberta no Brasil: conquistas e desafios”, organizada por pesquisadores da UFRGS e do Ibict em 2025. Lançada em abril, a obra aponta que a consolidação da ciência aberta no Brasil demanda mais do que vontade institucional: exige mudanças culturais profundas, investimentos em infraestrutura e ações coordenadas entre agências de fomento, universidades, governo e centros de pesquisa.

Outro aspecto central é a própria concepção da ciência aberta, que muitas vezes ainda é percebida com desconfiança ou confundida com uma simples exigência burocrática. Em janeiro de 2025, pesquisadores do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) publicaram um artigo no site da Capes intitulado “Ciência Aberta: uma visão desapaixonada”, no qual sugerem que a implementação da ciência aberta deve ser gradual, respeitando as particularidades do sistema científico nacional e considerando as reais condições de trabalho dos pesquisadores brasileiros.

Um mês depois, um grupo de pesquisadores de diversas instituições publicou uma carta-resposta no repositório Zenodo — uma plataforma de dados abertos — com o título “Promoção e Implementação da Ciência Aberta no Brasil: resposta ao texto ‘Ciência Aberta: uma visão desapaixonada’”. Essa manifestação ilustra bem as diferentes visões em torno do tema. Embora reconheçam os obstáculos mencionados no texto original, os autores da carta argumentam que uma postura excessivamente cautelosa pode retardar avanços concretos já em curso. Para eles, é preciso superar a visão de que a ciência aberta impõe apenas ônus e, em vez disso, destacar os ganhos em transparência, colaboração e impacto social que ela pode oferecer.

Nesse sentido, a discussão não deve se restringir à viabilidade técnica, mas precisa abordar também o papel da ciência aberta como um condutor de responsabilidade no fazer científico. Apesar dos entraves no próprio meio científico, diferentes instituições têm experimentado caminhos promissores para tornar a ciência aberta mais viável e efetiva.

No Brasil, o movimento em direção à ciência aberta teve início nos anos 1990, com a criação do portal SciELO (Scientific Electronic Library Online), uma biblioteca virtual pioneira voltada à ampliação do acesso gratuito a periódicos científicos nacionais. O SciELO não só democratizou o acesso ao conhecimento produzido em instituições brasileiras como também estabeleceu padrões de qualidade e visibilidade internacional para essas publicações.

Paralelamente, houve uma rápida adoção do software livre de editoração OJS (Open Journal Systems), que contribuiu significativamente para a autonomia editorial de revistas acadêmicas e para a consolidação de práticas de editoração científica mais acessíveis e sustentáveis (Marques, 2024). Essas ações foram fundamentais para pavimentar a infraestrutura da ciência aberta no país e seguem sendo referência em iniciativas de acesso livre e gestão editorial participativa.

Sensibilização

Outro eixo de atuação tem sido a formação e sensibilização de pesquisadores dentro dos centros de pesquisas, como as universidades. Instituições como a UFRGS, a Unicamp e a Fiocruz têm promovido oficinas, cursos e eventos voltados à capacitação em gestão de dados, uso de repositórios abertos e boas práticas de compartilhamento científico, contribuindo para diminuir resistências e ampliar a compreensão sobre os benefícios da abertura.

Outro exemplo relevante é o trabalho do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), uma unidade do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) que vem atuando como articuladora nacional da ciência aberta por meio do desenvolvimento de plataformas, diretrizes e repositórios públicos como o Oasisbr (base de dados que reúne milhares de publicações de acesso aberto no país). Ao oferecer suporte técnico e metodológico, o Ibict tem contribuído para a padronização das informações científicas em diversos níveis institucionais (Campos et al., 2023).

No âmbito internacional, destaca-se a prática dos Data Management Plans (DMPs), exigidos por agências de fomento como a National Science Foundation (NSF), nos EUA, e a Horizon Europe, na União Europeia. Esses planos obrigam os pesquisadores a refletir, desde o início de seus projetos, sobre como irão armazenar, proteger e eventualmente compartilhar os dados coletados (Spichtinge, 2022). No Brasil, a Fapesp já adota diretrizes semelhantes em algumas de suas chamadas, sendo uma forma de promover uma cultura de planejamento e responsabilidade no uso de dados científicos (Agência Fapesp, 2023). Essas práticas ampliam a visibilidade das pesquisas e favorecem colaborações interinstitucionais, além de atender ao princípio de retorno público do conhecimento financiado com recursos públicos.

Além disso, disponibilizar abertamente o conhecimento científico é um ato que desafia o cenário global atual, marcado pela divisão geopolítica da produção científica, conforme recomenda a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura). Desse modo, a ciência aberta se configura como uma poderosa ferramenta de democratização do conhecimento frente às desigualdades existentes entre o Norte e o Sul global, desde que acompanhada por políticas efetivas de inclusão digital, financiamento equitativo e reconhecimento das trajetórias diversas de pesquisa (Unesco, 2020).

Em conexão com essa discussão, surgem diversas visões e questionamentos acerca da viabilidade e da aplicabilidade da ciência aberta em todas as áreas do conhecimento. Esses desafios incluem riscos associados ao plágio e ao uso indevido de dados, que, combinados com a insuficiência de infraestrutura digital em muitas regiões, contribuem para a resistência às mudanças na cultura científica (Capes, 2025).

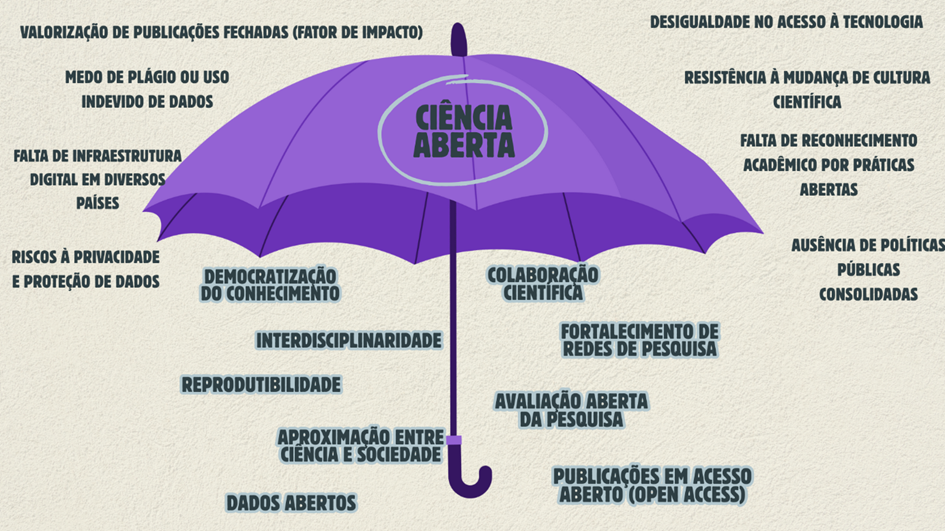

A figura a seguir representa a ciência aberta como um guarda-chuva que abriga diferentes princípios e práticas fundamentais. Ao mesmo tempo, evidencia os principais desafios que dificultam sua consolidação. Essa metáfora visual sintetiza os contrastes enfrentados pela ciência aberta, destacando seu potencial transformador diante das barreiras ainda existentes no cenário científico contemporâneo (Caballero-Rivero et al., 2019).

Muito além do acesso livre

Assim como escreveu Kuhn, as mudanças de paradigma exigem ruptura nos modos tradicionais de pensar e fazer ciência. Nesse sentido, a ciência aberta pode ser compreendida como uma dessas revoluções silenciosas, que desafiam a “ciência normal” e propõem novos critérios de validação e circulação do conhecimento. Mais do que garantir o acesso gratuito a artigos científicos, a ciência aberta discute mudanças na cultura da pesquisa. Isso envolve tornar os dados acessíveis para reutilização, adotar práticas de revisão por pares mais transparentes e até permitir que cidadãos participem ativamente de projetos científicos (Unesco, 2020).

Esse movimento não é apenas técnico. Ele exige, antes de tudo, uma revisão ética e política a respeito do lugar que a ciência ocupa na sociedade. Quem tem acesso à produção de conhecimento? Quem se beneficia dela? Quem participa da sua construção? Ao responder a essas perguntas, a ciência aberta se revela como uma oportunidade para aproximar a academia da realidade social e ampliar o impacto do conhecimento (Marques, 2024).

Essa reconfiguração não é tarefa simples. Ao exigir a abertura de processos, dados e decisões, a ciência aberta desafia estruturas hierárquicas historicamente consolidadas no campo científico. Em vez de um conhecimento produzido por poucos e validado por pares em espaços fechados, propõe-se um modelo mais horizontal, onde diferentes atores, inclusive não acadêmicos, possam participar da formulação de perguntas, da coleta de dados e da interpretação dos resultados (Marques, 2024).

Todo esse processo exige constante adaptação, com o desenvolvimento e o aprimoramento de diretrizes claras sobre ciência aberta, considerando os variados contextos econômicos e estruturais que envolvem a produção científica. Persistem, ainda, questionamentos sobre a viabilidade dessa abordagem em diferentes áreas do saber.

Reposicionar a ciência como bem comum, aproximá-la das demandas sociais e construir uma cultura de abertura baseada na confiança, na divulgação ampla e acessível do conhecimento, pode ser, de fato, uma das transformações mais significativas do nosso tempo (Marques, 2024). Mais do que uma “revolução silenciosa”, a ciência aberta pode ser o motor de um novo pacto social em torno do conhecimento: mais justo e mais inclusivo. Conforme discutido nesse texto, uma ciência realmente aberta precisa ser também uma ciência escutada: atenta aos limites, dilemas e potências de seus próprios sujeitos.

| Para ter acesso às referências desse texto clique aqui. |

Este conteúdo foi produzido por:

Luiz Eduardo Giovanelli

Mestre em Administração pela Universidade de São Paulo. Especialista em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e graduado em Administração pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Desde 2023, atua como um dos editores-assistentes da Revista Estratégias e Soluções.